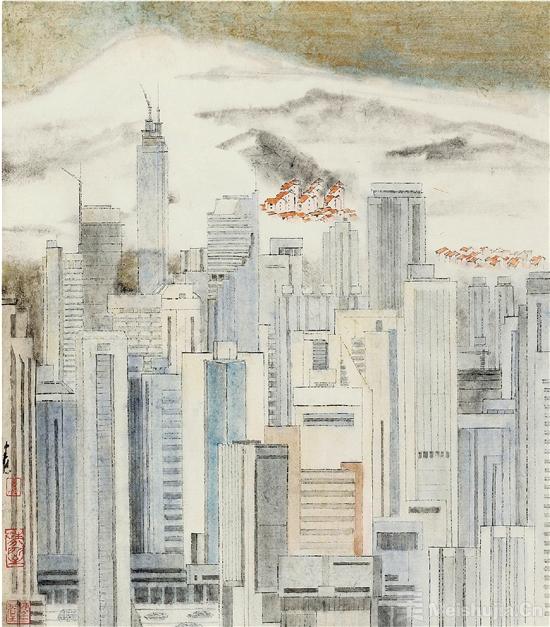

童中焘 城市新貌 57×50cm 1982年

中国画“极高明而道中庸”, 这一超现实而又不脱离现实的要求和境界,就具有了发展的内在必然性。 “外师造化,中得心源”的创造原则,涵盖时空, 后人永远有其用武之地,而不必改弦易辙。 在今天多元化的时代,要保持中国画笔墨的独特性。 随着笔墨在新时代的发展,将出现新的境界。

中国画的局势是:直面生活,各行其道,综合创造,其“道”乃大。综合不是失语。必以其独立而不可比较,乃显高度。中国画依然为独立而有高度的中国画,居“一”,保持“比较优势”,“笔墨之道”的意义就在于此。 中国画“极高明而道中庸”,这一超现实而又不脱离现实的要求和境界,就具有了发展的内在必然性。“外师造化,中得心源”的创造原则,涵盖时空,后人永远有其用武之地,而不必改弦易辙。中国传统文化,具有“日新”的精神。在中国画笔墨表现手段的世界里,具体说来,细到笔与笔之间,小到一石一树;粗到笔墨组构安排,大到画面主次与留白布置,无一不是在权变与制衡中获得新的生机。 “笔墨当随时代”,在对前人的笔墨继承中,笔墨是发展的。中国画史,可以看作是笔墨发展史。 在今天多元化的时代,要保持中国画笔墨的独特性。中国画传统笔墨表现的那种“物我无间,而道艺为一,与天冥合,而不知其所以然”的境界,无法为别的艺术形式所代替。随着笔墨在新时代的发展,将出现新的境界。

在山水物景的表现中,点的形式,可谓蔚然大观,不胜枚举,可有意识地组合运用,所谓“点苔一法,为助山之苍茫,为显墨之精彩,非无意加增也”(清·唐岱《绘事发微》)。 精研点的结体方式与艺术效果的呈现,是一个山水画家创作的重要内容。如在《九华春月》中,运用密集的鼠足点,层层积厚,以点聚合的丛树,几乎融于背景中积点成片的山体之中,虽密集叠出,又空脱连绵。星星点点的排布,似浓浓春意在满山跃动,仿佛一切沉醉在无边的春色之中。 点的运用,其微妙之处在于,用笔的不同方向会使点形成不同的形态,这其中多有用笔转、翻、捻等微细用笔动作的涵容,这些微妙之处的运用表现正是关键所在。那种画面素材既各呈其性,又浑然天成的格味,是用笔用墨寄情理于法度之中的严谨,又是寓画理于法度之外的率真的结果。明代唐志契在《绘事微言》中言:“近处石上之苔,细生丛木,或杂草丛生,至于高处大山上之苔,则松耶柏耶,未可知。”细细品来,古人用点,积研深厚,但绝不以重复拟肖为荣。明代沈颢在《画麈》中说:“山石点苔,水泉索线,常法也。叔明之渴苔,仲圭之攒苔,是二氏之一种。今之学二氏以苔取肖,钝汉也。古多有不用苔者,恐覆山脉之巧,障皴法之妙。今人画不成观,必须丛点,不免生媸女添痂之诮。”所以,恽南田在《瓯香馆画跋》中有“画有用苔者,有无苔者。苔为草痕石迹,或亦非石非草,却似有此一片,便应有此一点,譬之人有眼,通体皆灵。究竟通体皆虚,不独在眼,然而离眼不可也”之论。在册页《园林春深》中,假山、树干的勾勒积点成线,树叶聚点叠厚,在枯湿浓淡之间,呈现树木的影影绰绰。院墙爬满枯藤,洞门点到即止。春雨淋漓,一片清鲜。

用笔的骨力体现为有“骨意”“骨韵”。同时,“用笔宜活,活能转”,能使笔力在运转中,充分体现墨的丰富的层次变化。如用墨“润”的内涵就是极为灵变的,“秀润”“枯润”“渴润”“松润”等等,不是一味表现一种用墨特性,而是在多样性中,需要时刻考虑到画面整体协调和润。观者看到的是大气磅礴,其实在画面布置、安排时,却是精心细腻的。云气、烟云的处理,要富于诗意氛氲,似扑朔迷离,又清朗峻健。大山大水的风景,逼仄出的白云流风,将自然山水的触目印象,随内心情感的流转成为风起云涌的磅礴气象。具体到笔墨结体时,主峰气势要坚实有力,并带动层叠峰峦的势气连绵走动,这样才构成画面的节奏变化。以传统皴法为基础,以贴合自身心性的笔墨,重组实地景物的结构,也就成为每张画面特有的笔墨结构。 对传统笔墨的理解和笔墨功夫的锤炼,在画面中是一目了然的;但不是刻板地一一对应(套用式地检查是否用到了董源、巨然的披麻皴或倪瓒的折带皴等),而是锤炼具有古往今来相同的审美标准的笔墨功夫。在笔墨结体上,要有自身独到的理解与创造出新。元代山水画,黄、吴、倪、王四家,他们表现的不同皴法,即是各家对自然山水所作的独到的笔墨结体。 对留白的多年研究,不仅在于画面上鲜明可见的大小空白的布置所做的功夫,而且即使在表现勾勒形成的山体时,空白中隐含的皴法,也是画面整体经营时所要考虑的内容。故画面有时只见勾勒的山体,并未见皴法,但山体却是厚重的。这是因为在大块面表现时,见笔皴与淡墨染相结合,山峦峰岩的体感呈现出来了,所强调的轮廓线也就不孤立了。轮廓的“骨力”和块面的墨色交融一体。这是力图打破多数传统的山水画中,每一山体勾皴必备而鲜明的结体方法,在自然山水的意象性表现中融入自身的理解,讲求内在的秩序。 总之,“骨法用笔”不仅见于勾勒的体现,满目层峦叠嶂、樵林湖滩、云烟水涧,无不落于实处。“骨法”是笔法,更是笔法所表现的气骨与气格。 (本文为童中焘所著《映道——中国画笔墨的实践与思考》第四章摘录)

|